【独自取材】「宇宙スキル標準の現時点」Vol 1

8月4日、内閣府はオンラインにて『宇宙スキル標準』について全国説明会を開催した。

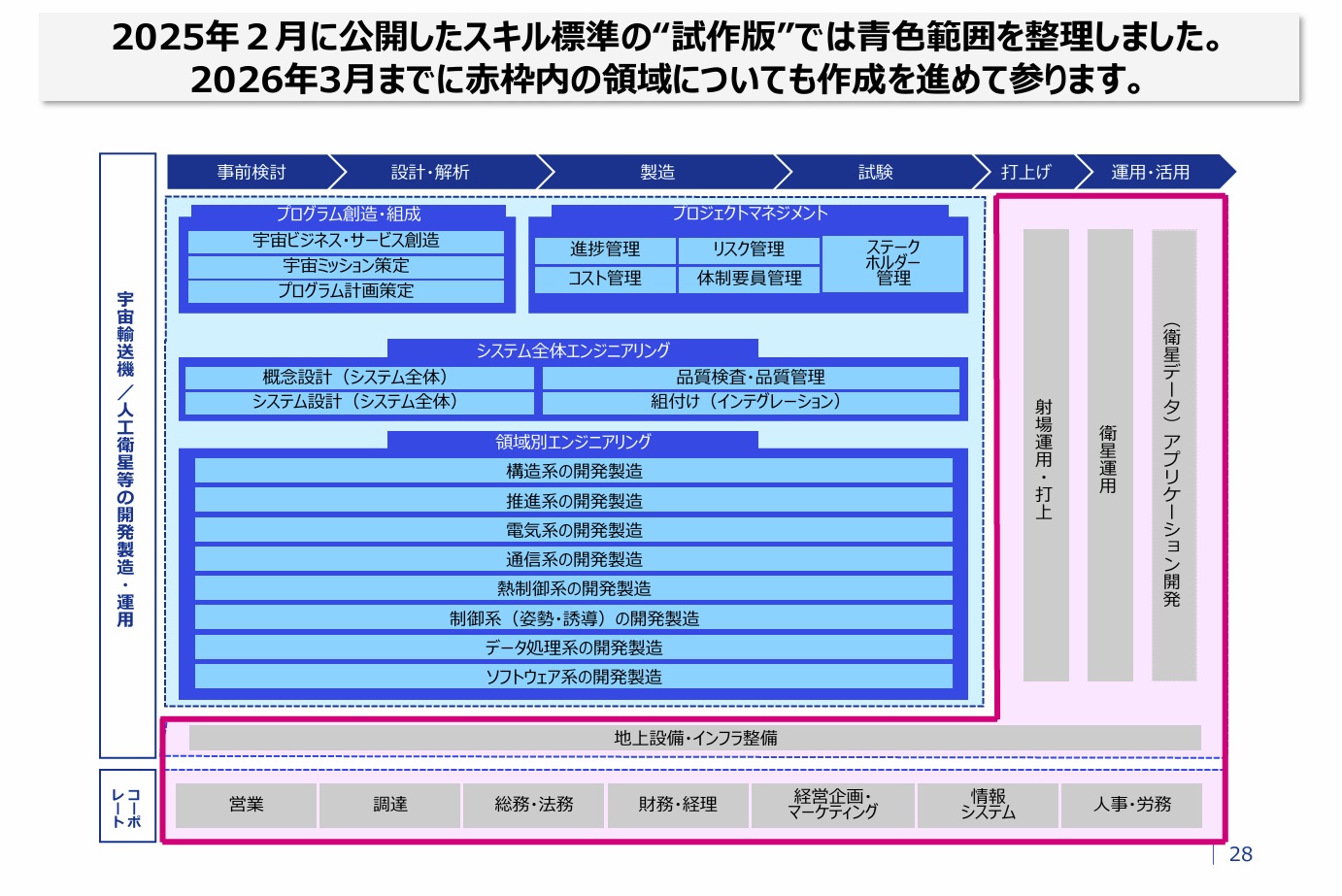

宇宙スキル標準とは、ロケットや人工衛星の研究・設計・開発・製造・打上げ・運用・デザイン等、宇宙開発の分野に求められ、従事者が身につけるべきスキルを定義、整理したスキルブックだ。試作版が今年2月に作成され、日本の宇宙産業における標準的な指針として、宇宙に関わるさまざまな業界での活用を想定している。

今後本紙は、使命感をもって「宇宙スキル標準推進メディア」を標榜し、発表資料上の「閲覧」だけでは捉えきれないニュアンスや機微を探るよう「読み物」的なシリーズ化など、この活動の報道を強調していきたい。まず今回は、その成り立ちの背景や経緯~海外事例までを、説明会の開会あいさつで登場した、宇宙スキル標準の作成を担う主幹メンバー3名の言葉を交え、お送りする。

最初に、内閣府宇宙開発戦略推進事務局の井出真司参事は、現在、注目を集める分野となっている宇宙について「世界各国に目をやれば、経済・社会のさらなる発展、それに安全保障の観点からも、宇宙開発が非常に強化されている状況です」と、シンクタンク調べでは、宇宙分野の市場規模は2030年代で約1兆ドル、日本円では約150兆円になるとふれた。

そんな中、日本の宇宙政策の基本方針を定めた「宇宙基本計画」においては、拡大する宇宙分野の人材確保のために「この分野への人材の流入を促進していこうとなっています。宇宙スキル標準は、まさにその目的を達成するための取り組みの一つです。ぜひ、企業や教育機関の皆様には、採用活動や人材育成の効率化等に活用いただき、個人にとっても、スキルアップの参考としていただきたい」と続けた。

「試作版~改良加え、順次、実装へ」

秋山座長・山口座長代理

次に、宇宙スキル標準を作成にあたり検討会の座長を務める、和歌山大学イノベーションイニシアティブ基幹の秋山演亮教授が登場。

「宇宙産業のますますの発展に伴い、人材不足が大変な問題になっています」とした上で、折しも前週(7月30日~8月1日)に催された国際宇宙ビジネス展「SPEXA/スぺクサ」(東京ビッグサイト)での話を引用し、内閣府の展示での反響について、次の旨述べた。

「かなりの問い合わせがありました。やはり民間で、大学や宇宙機関で出来ることは積極的に取り組んでいく必要があります。我々が作成している宇宙スキル標準は、まだまだ準備段階の試作版ですが、これを叩き台に、皆さまから様々な意見をいただき、可能な部分からどんどんと実用化していきたい」

この内容に追随する形で、最後に、座長代理である次世代宇宙システム技術研究組合(NeSTRA)の代表理事およびオービタルエンジニアリング社長の山口耕司氏が「SPEXAでは多くの方に関心を持っていただき、驚いています。今後、改良を加えながら、必要な講習等も順次連携、実装していくように皆様と進めていきたい」と協力を呼びかけた。

□ ■ □

ここから、事務局による説明会の本編に入った。まず「宇宙スキル標準」とは「宇宙業界で求められているスキル、宇宙業界でこのスキルが有ればチャレンジできるぞ」を一覧化、体系的に整理した標準スキルブックになる。

スキル標準という言葉自体は、他業界ではもう既存であり「ITスキル標準」や「DXスキル標準」など、その業界の求められるスキルを可視化したスキルブック、この宇宙版の作成が活動の趣旨になっている。

そして、各スキルに対して5段階のレベル設定やスキルを獲得する上で、関連する資格検定、教育プログラムといった参考情報も整理している。

「これにより、採用、育成、評価といった企業活動に裨益しています。それに個人の活動としては、就職に際して自身のスキルを確認する、あるいはスキルを伸ばしていくことに繋がるのではないかと考えています」

宇宙業界のスキルを可視化した一覧表が挿入表(下)のイメージだが、そもそも、宇宙スキル標準の作成に至る活動は、昨年度(2024年)に事務局から宇宙関連の企業や業界団体、大学教授等々に、広く「宇宙業界の人材」という観点で、どういった課題感を持っているかのヒアリングから始まった。

結果としては、皆が口を揃えて「人材不足ですね・・・・宇宙産業が拡大方針を立てている中で、やはり人材が将来的にも足りなくなってくるでしょう。その要因は、こういう人が欲しいという条件提示ができていないので、うまく採用、求職者に訴求できていない。それに学生から見ると、どういう業務があるのかわからない、就業イメージが沸かない」というものだった。

就業に際しても「高度な技術が必要なのではないか」「スキル面で自分が活躍できるという証明ができない」といったハードルの高さを印象として持っており「そもそも、就職の選択肢として挙がらない」を起点とし、人材不足が生まれているのではないか。それ故にさらなる課題も発生している。

それは、開発製造が、単に人材不足で進まないだけではなく、例えば「指導的立場の者がいないので後進が育たない」「次世代のリーダー層が流出していく」「業務が属人化するので配置換えが機能していない」。そんな問題が誘発されているということがわかってきた。

「こういった人材不足を解消していくことが、宇宙産業の発展には重要な課題となります」

具体的に、役職面では「各分野をリードできるような管理人材」「独力で業務を遂行できるような中堅人材」、スキル面でいえば「マネジメント能力を持つアーキテクト人材」「開発製造を担う技術人材」といった層が足りていないと明らかになってきた。

こうした人材の確保は、宇宙業界内部だけで解決できる問題ではなく、産業外からの人材獲得により、不足している人材への育成の重要性が見えてきた。

企業側の具体的な活動、取り組みをヒアリングしたところ、やはり「中途採用の強化」そして「社内での教育の強化」があげられた。一方で興味深いのは、採用・教育・育成と取り組んでいくに当たり、まず社内においてどういったスキルが必要なのか、これを整理していきたいとの回答が非常に多かった点だ。

さらに、教育機関の教員らは「教育項目と実務で求められているスキルの整合を取っていかなければならない」といったところに課題感を持っており「実務で求められているスキルを明らかにして、教育プログラムに活かしていく活動が必要」と認識できた。

これら課題を解決するには、学生の就職であり、他業界からの人材流入を促進していく必要があり、教育機関、産業内で人材を育成し、不足した人材を育てていく必要がある。

「そのためにはまず、宇宙業界で求められているスキルの要件を整理、提示していくことが求められているとわかりました」

このような背景をふまえ、宇宙業界で求められるスキルを体系的に整理した『宇宙スキル標準』を作成していこうとなり始まったのが、活動の発端であり、先述のとおり、先行しているスキル標準(ITやDX)を参照しながら作成中の状況にある。

海外事例「The SpaceCRAFT Framework」(英・シンクタンク)

では、海外ではどうか? 実はイギリスでは宇宙スキル標準に似た活動が進んでおり、英・シンクタンクのSpace Skill Alliance(スペース・スキル・アライアンス)が「The SpaceCRAFT Framework」を作成している。

イギリスにおいても、宇宙分野での求職者と実際に求めている求人のスキルレベル等々に関するギャップから端を発し「宇宙分野に求められるスキルを可視化していこう」との活動が進められ、宇宙スキル標準の事務局はイギリス側ともコミュニケーションを取りながら、試作版の周知・活用促進と「決定版」の作成を進めている状況にある。(続く)