【独自取材】アジア最大の宇宙玄関口を高知に/スペースポート高知 古谷代表理事・小松理事インタビュー

日本の宇宙産業を強化するためには、より多くのスペースポート(宇宙港)の整備が早急に求められる中、高知県で中学・高校時代の同級生二人がSNSで呼応し「一般社団法人スペースポート高知」を設立、歩み出している。そんな二人にインタビューを試みた。あらかたを古谷文平代表理事が自身の経営するホテルで語り、そこにニュージーランドからオンラインで合流した小松聖児理事が話の掉尾を飾った。【聞き手:本紙・植村和人】

「民間発意」の旗手としてーー

「今年のゴールは高知県への提言、まずは西日本の打ち上げ需要ターゲットに」(古谷氏)

「日本の宇宙輸送をもっと盛り上げ、高頻度化を実現へ」(小松氏)

古谷氏は、豊田通商にて10年間、アフリカビジネスで経営企画業務を担当していた(うち3年間はアフリカ駐在)。6年前に高知に帰郷し、家業のホテル経営、新規事業開発(シェアオフィス)を手掛けている。一方の小松氏とは中学・高校時代の同級生であり、部活も高校卒業まで一緒だった仲だ。元々が宇宙飛行士志望の小松氏は、三菱電機、ⅰSpace、海外宇宙企業にて宇宙機通信システム設計開発に従事し、これまで静止軌道通信衛星、月面着陸機、低軌道衛星、火星探査機、コンステレーション衛星など10年間・25機を超える宇宙機を開発してきた。現在はニュージーランドに在住する。

古谷氏は現在の高知について「都市部をどう成長させていくか、近年の人口減少、この2つが大きな問題」と認識する中、国内衛星打ち上げのニーズは確実に増加傾向であり、日本はロケットの技術を保有しているものの、その需要を国内で取り込めていない現状がある。このことから「都市部はスペースポートをベースに、新しい都市を創造すべきではないか」との考えに行き着いた。これをSNSに投稿したところ、なんと旧知の小松氏が反応、そこから「スペースポート高知」の構想が始まった。昨年(2024年)4月8日のことだ。

「同級生として交流は続いていましたが、一緒に事業をしていたわけではなく、それぞれのキャリアを歩んできていました。そんな折、私のスペースポート構想に小松がSNSで反応してくれて、じゃあ二人で宇宙事業をやってみようかとなり、スタートしました」

■ ■ ■

先述のとおり、高知県の人口減少は深刻で、あと20年もすれば約15万人になると予測されている。これは坂本龍馬の生きた江戸時代末期と変わらない水準であり、この先は誰も経験していないような、さらなる人口減少の時代に突入してしまう。

「普通に取り組んでいても改善は不可能だと認識しています。県として何か大きな起爆剤、大きなテーマが必要であると考え、高知県の地理的な状況を鑑み、スペースポートの事業化を考えました」

ここでクローズアップされるのが高知の地理的な利点だ。考えてみれば、日本で南側が広い太平洋に面しているのは15県のみ。そのうち高知は国内でも比較的赤道に近く、地球の自転を利用してロケットを燃費良く、安全に打ち上げられる環境が整っている。現状、需要があるのに足りていないのが、国内のスペースポート事情だ。

「スペースポートを核とする宇宙産業の振興と、地域産業とのシナジーを生み出し、県の経済活性化や、人口減少などの課題解決に繋げていこうと思っています。昨年の4月以降、県を含めてどのように動いていけるかを模索した時『民間の賛同を集めて、県に提言してみては?』との助言を受け、現在、粛々と準備を進めています」

昨年7月に⼩松氏と共に㈱BUNJI GATEを立ち上げ、高知県におけるスペースポート設立活動を開始。昨年末までに一定程度の理解を得られたこともあり、今年2月3日に「一般社団法人スペースポート高知」を設立した。2月末には設立イベントを開催し、高知県の企業以外に全国から宇宙系企業なども多数参集し、参加者は総勢160名(現地80名、オンライン80名)を数えるなど、期待を上回った。

「3月11日には議会で、スペースポートを応援いただいている議員さんからの質問を受け、知事や関係部署の方々から前向きな言葉がありました。現状、県としてのスタンスは明確ではないものの、すでに勉強会にオブザーバーとして参加されていることで、我々も動きやすくなっています」

■ ■ ■

スペースポートは単純に打ち上げの場所だけでなく、宇宙産業の集積によって、いろいろな価値創造の拠点づくりを目的とする。これは国の戦略と合致するところであり、打ち上げを地域産業や観光振興に活用したいと考えている。スペースポートの建設場所は現時点ではまだ断定しておらず、ワーキンググループのもと検討を進めている。

「ただし、僻地や過疎地ではなく、都市近郊のスペースポートにしたい。これは既存のスペースポートの課題ですが、高速道路や大型港、高知空港から20分以内というアクセスの良さを売りにしていきたい。今後の競争力を考えた時、将来性は非常に高いと思っています」

JR岡山から在来線特急で2時間半、東京からでも飛行機なら1時間。高知県のフライトは東京・大阪で一日に3便、福岡や名古屋も2便ある。高知市沿岸は観覧ガイドが発達しており、例えばエンジニアの長期滞在や、打ち上げ見学者が楽しめるような観光スポットが近隣にあるため、そうしたメリットも挙げる。

■ ■ ■

『アジア最大の宇宙玄関口を高知に』をコンセプトに掲げ「最初は垂直型の小型ロケットからスタートし、将来的には多様な宇宙輸送にも対応していきたい」との考えを示す。都市近郊とアクセスの良さに関して「ただ打ち上げの場所を建設するだけでなく、例えばロケットの組み立てやエンジン試験場、人工衛星の開発、そういった拠点づくり」に加え「宇宙のさらなるエンタメ化」にも話は及ぶ。

「宇宙は一般の人たちからすればとても遠い世界でしたが、高知では、もっと多くの人に楽しんでもらえるような、これ自体がひとつのモデルケースになれるように、本気で取り組めば実現できると、少なくとも私と小松は思っています」。

さらには「やはり、デザインには拘りたい」と強調する。 「スペースポートはもとより工場などについても、視覚的には微妙な感じにはしたくなくて(笑)デザイン自体が見学目的のひとつになるよう、ハード面の投資も考えていきたいと思っています」

ここで古谷氏に、巷間、北海道・大樹町の黒川豊町長は常々「高知県のポテンシャルの高さ」を口にしていると、本紙が得ている情報を伝えた。

「本当ですか⁉ それはすごく嬉しいお言葉ですね! 我々はまだ何も成してないので、実績のあるHOSPO(北海道スペースポート)さん、大樹町の方々に認知していただき非常に恐縮です(笑)」

多くの自治体が人口減少に悩んでいる中で、なかなか見い出せない方策を自治体主導で採ってきているHOSPOや大樹町の事例は、高知にとって「とても勉強になります。本当にすごいことだなと思いますね。まちづくりの方向性を長年、宇宙関連で進めてきていることに敬意を表します」

その上で、高知としては様々な観点から「スペースポートが日本各地に分散している、日本全体としてそうしたポートフォリオを持っているのは、特に安全保障や自然災害を考えた時、とても良いことだと思っています。もちろん切磋琢磨する部分はあると思いますが、ぜひ連携はしていきたい」と続ける。

加えて、スペースポート紀伊(和歌山県串本町)に関しても、誕生した経緯や大手民間企業主体で取り組んでいる点は参考になるものの「高知のアプローチとは少し違う」という。先述のとおり、スペースポートの建設は始まりに過ぎず、最終的には、まちづくり・都市づくりに行き着き、そこに多くの人が集うイメージを指す。

「日本の中では紀伊さんを除くと、どちらかといえば自治体主導が多いという認識です。しかし我々の試みは本当の『民間発意』で動き始めた、すごくユニークなものです」

アメリカなどは、国家主導で行ってきた宇宙開発が民間主導に切り替わってきており、その意味では時代のトレンドでもあるといえるが、高知は「日本の宇宙開発においては、特に地上側において初めての事例じゃないかな、と考えています」

■ ■ ■

では、最初にスペースポート構想を聞いた時、高知県の反応はやはり「寝耳に水」だったのだろうか?

「まさにそうでした。私が事前に調べた限りでは、高知県下で宇宙産業の振興を検討しているところすら全くありませんでしたし、他の自治体で宇宙産業の振興に取り組んでいるから高知でも、といった話も雰囲気もなく、初めて話が出た時は多分『えっ?』みたいな感じだったと思います(笑)」

唯一、衛星などにも詳しい議員が、議会で2度ほど質問した際もスペースポートについては論及しておらず、質問そのものに対しても県の答弁は塩対応のような感があり、当時は盛り上がらなかったそうだ。

山崎技研(工作機械)ら正会員20社

スペースポート高知は一般社団法人ではあるが、活動内容としては政策提言、それに向けて構想を具体化していく勉強会の主催などを念頭に置く。会員は企業・個人・賛助の3から成り、主に企業正会員と個人正会員が中心になっている。個人正会員19名の中には宇宙産業の経歴・キャリアを持つ9名が含まれ、元・JAXA(宇宙航空研究開発機構)や現役で宇宙系スタートアップに携わるメンバーもいる。賛助会員は大学や高専が入会している。現時点での企業正会員は約20社で、地元の建設業者、インフラ開発、製造業が中心。工作機械メーカー(フライス盤)の山崎技研も名を連ね、山崎道生会長は理事を務めるが、高知県の製造業事情はどうだろう。

「規模や数がとても少ないのが実情です。製造業は四国だと瀬戸内海側の街に発展したのは、高知側にアクセスやインフラ物流など様々な課題があったからです」

しかし、製造業にある程度の土台があったほうが、宇宙関連にも軸ができる。

「それは本当にそうだと思います。製造業が発展してこなかったのは、製造した物を、これまでは日本や海外という、あくまで『地球の中』に持っていく話だったからです。しかし、製造した物を宇宙に持っていこうとした時、必ず通らなければならないのがスペースポートです。その付近に人工衛星関連などの製造業が発展するのは、とても合理的ですよね。調達面、物流面という意味でもそうです」

古谷氏が続ける。 「既存のスペースポートは、輸送に関しても自分たちでつくって自分たちの占有射場を建設したように映ります。決して開かれたスペースポートではないと私は認識しており、試験場も含めて使っていない時にどこまで開放されるのか疑問です。我々は逆に最初から『開かれたスペースポート』を目指したいと思っています」

HOSPOモデルに 収益見込みは2千億円/10年

そういった中で、収益モデルや構造について、最初はやはり、大樹町・HOSPOをモデルに、あるいは募金や企業版ふるさと納税なども活用して、自治体が整備し運営を移管、古谷氏らも含めて受託するような形が、宇宙港事業のスキーム案として比較的考えやすいとみている。

「当然、県の予算状況、どのように国からの予算取りを実現するかという課題もあります。民間発意で始まっているだけに、できる限り民間で資金を調達し、しっかりと回収できるかが、スペースポートに関しては最も難易度が高いと思っています」

どこの空港(エアポート)も非常に多くの飛行機が離発着しているにも関わらず、事業収益面ではなかなか厳しいのが実際であり、ロケットに関しても打ち上げサービスだけでは、おそらく採算はとれない。打ち上げに付随する多様な商業的サービスを含めて、開発をし、収益を上げていくことが必然的に求められる。

「経済波及効果は、まだこれから概算する段階ですが、HOSPOさんが4千億円/10年なので、我々も10年で2千億円程度は可能ではないかと考えています」

ここで本紙が別途取材中の内容を古谷氏に差し向けた。それは、宇宙の需要では生物や医療関係の分野において、これから「実験場」としてニーズが高まっていることだ。その意味では、再生医療機関が集積する兵庫県の神戸・六甲アイランドは非常に先進的であり、狙い目である。

「そうですね、神戸は相当近いですね、伊丹空港(大阪国際空港)からも。福岡県も人工衛星の開発が結構盛り上がっていますし、まずは西日本の研究拠点や打ち上げ需要をマーケットに見据えて、役割を果たせないかなと思っています」

それらを踏まえ「ロケット開発企業を誘致して、その小型ロケットを2029年度に打ち上げたいと考えています。我々は共有的な射場を目指しているので、常駐ではないにせよ、数ヶ月に一回くらいは高知に集まり、打ち上げに参加いただくように考えています」

クラウドファンディングに挑戦中! 模型・CGを制作

今後、優先順位が最も高いのは「県を動かす」に足る政策提言となる。事業ワーキンググループと技術ワーキンググループをつくり、研究活動と勉強会を重ねつつ、今年のゴールは高知県への提言としている。

「9月に政策提言をし、おおよそ10月から始まる来年度の予算編成にうまく絡めるように進めていきたい。とはいえ宇宙事業に関しては、考えていることを一般レベルで認識していただくのは非常に難しいと感じています。だからこそ、多くの一般の方々にも応援していただけるよう、このたび、クラウドファンディングで資金を募り、ロケットの打ち上げ場を中心としたスペースポート全体の街並みを再現した模型・CG製作を行うことになりました」(目標金額350万円、支援募集は7月15日・23時まで)

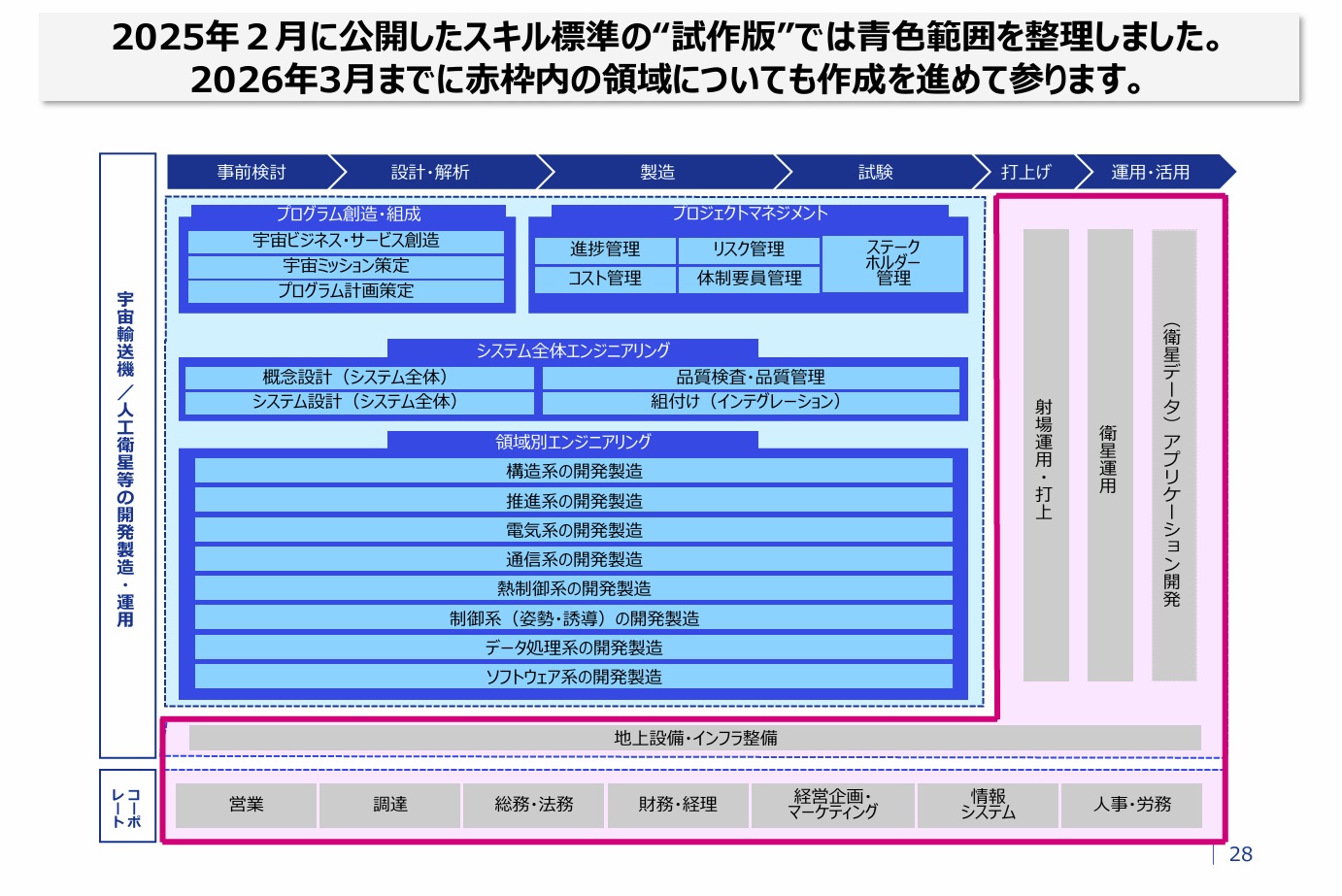

輸送分野で世界から遅れをとる日本

最後に、ニュージーランドから小松氏が、自身の「日本の宇宙開発に対する思い」、古谷氏の「地元に対する強い思い」があって、このプロジェクトを頑張っているを前提に「日本は今、輸送分野で世界から遅れを取っているので、それを取り戻さないといけない」と力説した。ニュージーランドに滞在して3年強が経つ小松氏は、宇宙開発に関し、現地と日本では基本的に取り組みは同じだったと話す。

「しかもニュージーランドは、日本に比べれば製造業の観点においては全く恵まれていないのに、なぜ日本ができないのだろう? とすごく不思議に思っている。日本も、もっとできるだろうという思いが、どんどん強くなってきてしまった。私としては、日本の宇宙輸送をもっと盛り上げて、高頻度化を実現していきたいと思っています」

輸送が整えばそれ以外、例えば人工衛星も然り、スペースX(米国テキサス州)のように高頻度の打ち上げやインフラ整備も可能となる。

「それを実現していきたいですね。スペースポートに対する想いとしては、人はもっと高頻度で宇宙に行くようになる未来が間違いなく来ると思います。歴史を振り返れば、人間が違う場所に行くと、何年後になるかはわかりませんが、新たな文化が生まれると思うので、そういった未来に私はとても期待しています」