火山活動を高頻度・高分解能観測

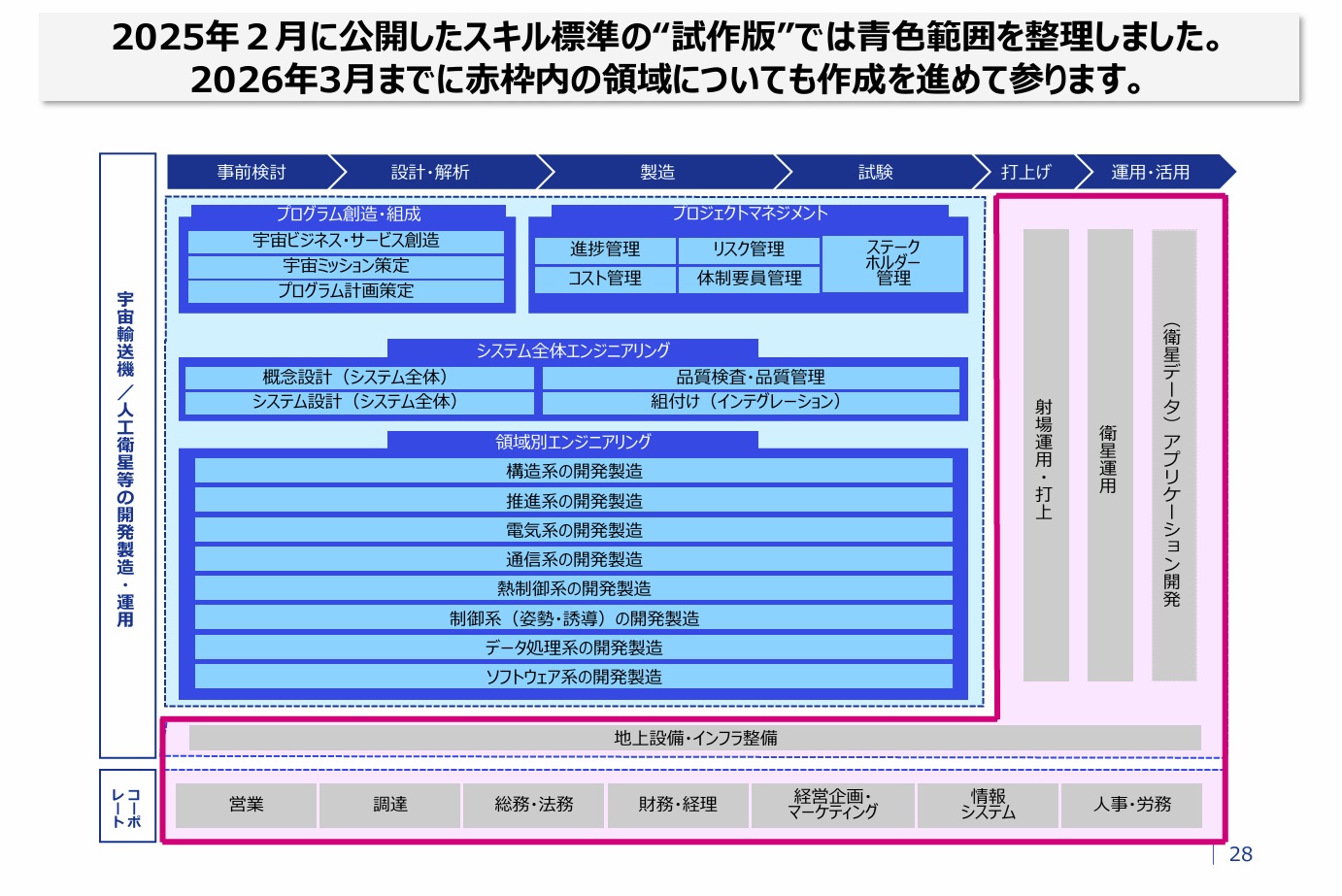

Synspectiveの小型SAR衛星「StriX」は、6月22日に7年ぶりに噴火した鹿児島・宮崎県境の霧島連山に位置する新燃岳の活発な火山活動に対し、高頻度かつ高分解能な緊急観測を実施した。

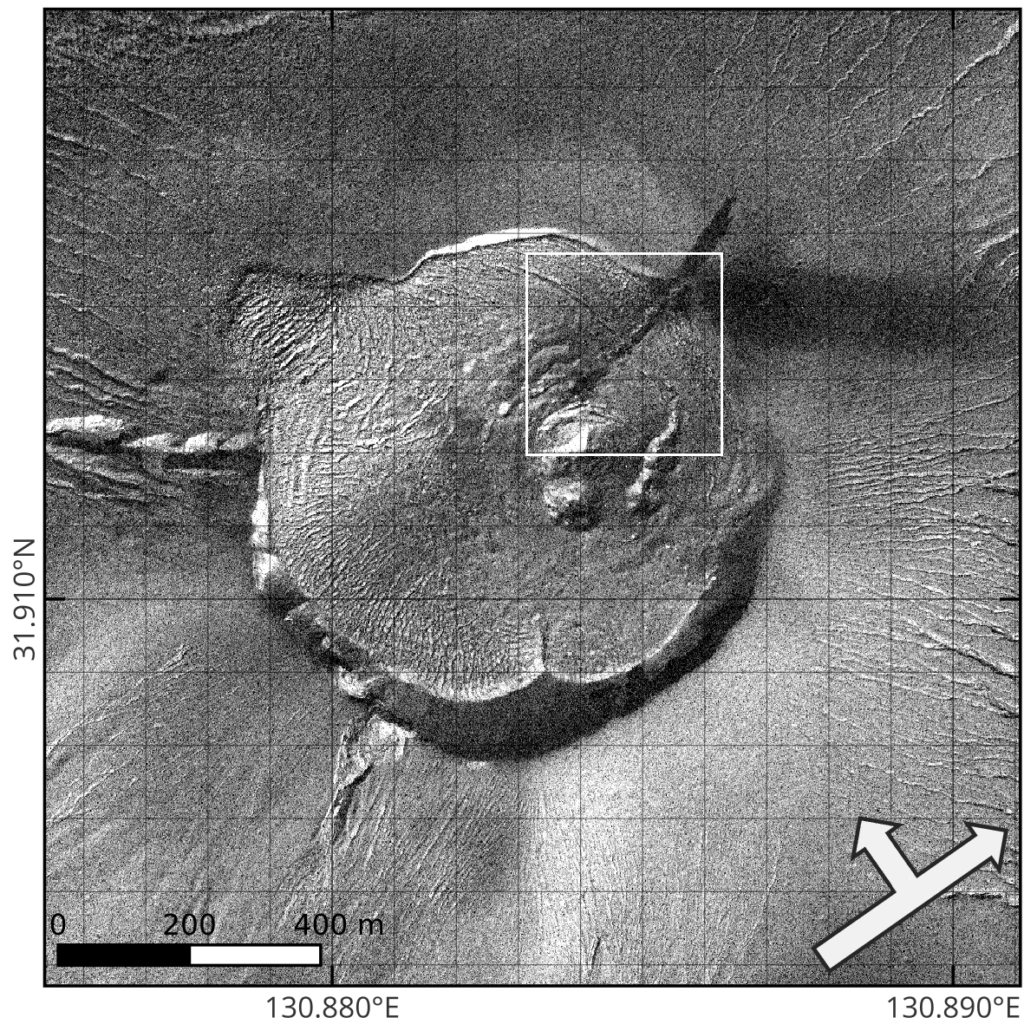

▲7月3日、新燃岳噴火活動中のSAR (強度) 画像 © Synspective Inc

小型SAR衛星StriX(合成開口レーダー)は、自ら電波を照射し、その反射を捉えるため、雲や噴煙を透過し、夜間でも地表を観測できる。これにより、悪天候や噴煙が続く中でも火山活動に伴う地形変化を捉えることが可能であり、天候や噴煙に左右されずに地表の微細な変化を連続的に捉え、火山活動のモニタリングにおけるSAR衛星の有効性を示した。StriXは、単機でも高い頻度で観測機会を持つが、複数の衛星を協調して運用する「衛星コンステレーション」により、同一地点の観測頻度を飛躍的に向上させ、これまで見逃されてきた短期間での変化も詳細に監視できるようになる。今回はStriXの高い性能を活かし、噴火活動中の新燃岳を連日観測し、変化を捉えることに成功した。

新燃岳は日本で最も活発な火山の一つで、特に2011年の大規模噴火では大量の火山灰が周辺地域に降り注ぎ、社会・経済活動に大きな被害をもたらしました。また、7年前の2018年にも噴火が発生するなど、活動を繰り返す特徴がある。住民の安全確保やインフラへの影響を最小限に抑えるためには、噴火の兆候や活動の推移を正確に、そしてタイムリーに把握することが不可欠である。

2025年7月29日